Année anniversaire, 2025 marque le Millénaire de Caen.

Retour en quelques dates clés sur l'histoire de la cité, de l'épopée de Guillaume le Conquérant au visage de la ville contemporaine.

Année anniversaire, 2025 marque le Millénaire de Caen.

Retour en quelques dates clés sur l'histoire de la cité, de l'épopée de Guillaume le Conquérant au visage de la ville contemporaine.

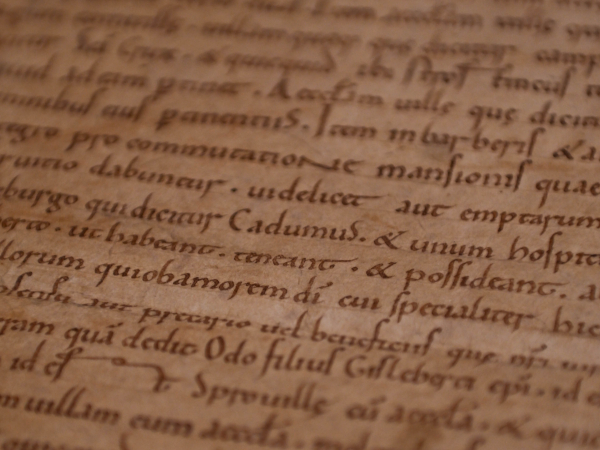

Tout comme Rome, Caen ne s’est pas bâtie en un jour… En réalité, 1025 correspond à la première mention écrite du nom « Cadomus » - l’un des anciens noms de Caen - dans un document officiel, une donation à l’abbaye Saint-Père-de-Chartres. « Faire apparaître ce nom, c’est faire entrer la ville dans l’histoire », souligne Jean-Marie Levesque, conservateur en chef du musée de Normandie et directeur du Château de Caen.

Le territoire est alors déjà bien doté, comme en atteste la description qui en est faite : « Le document précise notamment que Caen est constituée d’un grand domaine agricole qui appartient au duc, d’une foire et d’un port qui occasionne des droits de passage. Il y a une activité économique importante qui justifie que les grandes abbayes s’y intéressent. »

En 1087, le décès de Guillaume marque un nouveau tournant pour la ville. Ses trois fils se disputent l’héritage, mais c’est finalement Henri Ier qui s’empare de la Normandie et de Caen entre 1105 et 1106. Il renforce le Château et reçoit ses hauts barons dans la salle de l’Échiquier, l’un des très rares exemples d’édifice civil d’époque romane encore visible aujourd’hui.

« C’est un lieu important, on y faisait la comptabilité des redevances qui devaient être remises au prince. C’est aussi là qu’étaient organisés les cérémonies de la cour. » La vitalité du commerce transmanche et la fertilité des cultures environnantes font alors de Caen une ville très prospère.

La position stratégique de la ville, installée sur un éperon rocheux entre les terres cultivées de la plaine de Caen et le passage de l’Orne, va s’affirmer durant le règne de Guillaume le Conquérant.

C’est lui qui fera de Caen une ville d’ampleur en la choisissant comme l’un des principaux lieux de séjours de sa cour et d’exercice de son pouvoir politique. La construction du Château à partir de 1060 et les chantiers des deux abbayes (dès 1060 pour l’Abbaye-aux-Dames et en 1063 pour l’Abbaye-aux-Hommes) structurent l’espace de la cité et contribuent à son développement économique.

Henri Ier décède en 1135, entraînant une période de guerre civile jusqu’en 1155. Sa fille, Mathilde l’Emperesse, veuve de l’empereur germanique et remariée avec le comte d’Anjou Geoffroi Plantagenêt, affronte Étienne de Blois, son cousin et roi d’Angleterre. Durant le conflit, Caen occupe une place stratégique essentielle, confortée par sa proximité avec la mer.

Un accord est finalement trouvé entre les rivaux : Étienne reste roi d’Angleterre jusqu’à sa mort et désigne le fils de Mathilde, Henri II Plantagenêt, comme héritier.

En 1152, ce dernier épouse Aliénor d’Aquitaine et étend son domaine des frontières de l’Écosse aux Pyrénées, à travers l’Angleterre, la Normandie, l’Anjou et leurs dépendances, le contrôle de la Bretagne et le duché d'Aquitaine.

Caen dispose alors d’une position de ville capitale, au carrefour de ce vaste Empire Plantagenêt.

Vers 1200, Jean sans Terre, duc de Normandie et roi d’Angleterre, obtient des bourgeois de Caen qu’ils acceptent le statut de commune, leur garantissant une plus libre administration en échange de taxes dont le souverain a bien besoin dans sa lutte contre le roi de France, Philippe Auguste.

Les hostilités tournent à l’avantage de ce dernier. Jean sans Terre se fait confisquer les fiefs qu’il tient en tant que vassal du roi de France, dont la Normandie.

Caen passe dans le domaine royal, en bien propre de la couronne, après sa reddition en mai 1204. En 1209, elle perd son statut de commune avec la suppression de la fonction de maire et l’installation d’un représentant du roi, le bailli.

L’époque des ducs-rois anglonormands est révolue.

L’histoire se répète en 1415. Le roi d’Angleterre, Henri V, débarque à Harfleur pour un nouveau raid puis revient, deux ans plus tard, avec cette fois l’intention de prendre Caen. Le souverain anglais et ses principaux barons sont présents lors du siège de la ville. Le 19 septembre 1417, les clés du Château sont remises à Henri V et la cité devient une place forte de la "France-Anglaise".

C’est au cours de cette période que l’Université de Caen est fondée, en 1432.

« Le lieu a alors vocation à former les élites normandes au service d’une administration à construire au nom d’un roi d’Angleterre qui se veut roi de France, en ayant le même prestige que l’université de Paris », souligne Jean-Marie Levesque, conservateur en chef et directeur du Château de Caen.

Alors que la Guerre de Cent ans débute en 1337, Caen va se trouver directement impactée par le conflit dynastique qui oppose le roi d’Angleterre, Edouard III, et le roi capétien, Philippe VI, chacun revendiquant le trône de France.

En 1346, un raid de grande ampleur est organisé par le souverain anglais à travers tout le pays. Cette « chevauchée » a pour objectif de montrer au roi de France qu’il n’est pas en capacité de défendre son royaume. Caen sera assiégée, incendiée et pillée, provoquant un véritable choc pour la population.

À partir de 1360, le capitaine général Du Guesclin − dont la statue équestre surplombe aujourd’hui la rue des fossés Saint-Julien − est chargé de pacifier la Normandie et les régions voisines.

Ses séjours réguliers à Caen ramènent un sentiment de sécurité et offrent une accalmie aux habitants à la fin du XIVe siècle.

Les impôts levés par le roi anglais, Henri VI, vont contribuer à faire basculer le soutien de la population caennaise vers le roi de France, Charles VII.

En 1450, ses troupes mettent le siège devant Caen et, après une importante bataille contre les Anglais à Formigny, finissent par reprendre le Château.

Charles VII fait une entrée triomphale dans la ville qui retrouve définitivement sa place au sein du royaume de France.

Au début du XVIe siècle, Caen est une ville prospère qui jouit d’un dynamisme économique et architectural, avec la construction de l’hôtel d’Escoville, le manoir des Gens d’Armes, le chevet de l’église Saint-Pierre…

« Il y a aussi une vitalité intellectuelle autour de l’Université, souligne Jean-Marie Levesque, conservateur en chef et directeur du Château de Caen. C’est une société qui prend sa place dans la Renaissance. »

La montée de la Réforme et les rivalités religieuses, opposant protestants et catholiques, vont cependant engendrer des émeutes en 1562. Une partie des églises est détruite, les abbatiales Saint-Étienne et La Trinité sont pillées et les tombeaux de Mathilde et Guillaume, détruits.

« Il s’agit d’émeutes idéologiques, en lien avec la montée de la Réforme, mais aussi sociales. On reproche à l’église ses richesses. »

Réputée pour la qualité de ses élites, c’est à Caen qu’est fondée la première académie de province en 1652. Des intellectuels de toutes les disciplines s’y réunissent et contribuent au rayonnement de la ville.

« C’est une sociabilité savante, érudite, qui identifie Caen comme une ville de savoir. » L’activité de ces notables va transformer le visage de la cité à travers les commandes de nouveaux hôtels particuliers : l’hôtel Daumesnil, l’hôtel de Blangy…

Une ville nouvelle se dessine sous l’impulsion des intendants du roi, l’espace urbain va être restructuré autour de places - Saint-Sauveur, Fontette (alors place des Tribunaux), de la République, etc. - et le rempart médiéval disparait progressivement.

Aux émeutes protestantes se succèdent des conflits politiques entre les grandes familles entrainant la France dans une période de guerre civile. Pour rétablir la paix dans le royaume, Louis XIII renforce le pouvoir royal et musèle les révoltes aristocratiques.

En 1639, un dernier épisode d’émeute populaire secoue Caen : la révolte des nu-pieds. Écrasée par une lourde fiscalité, la population se soulève au coeur de la ville. Elle sera violemment réprimée par les hommes de Richelieu, entrainant la fin du cycle de violences… jusqu’à la Révolution française.

Si la ville de Caen n’est pas un foyer révolutionnaire, la fiscalité importante associée à de mauvaises récoltes vont créer un effet d’emballement pour les habitants qui supportent de plus en plus mal les privilèges.

Des épisodes de violence se succèdent, dont le paroxysme est atteint avec le massacre et le démembrement de l’officier du régiment de Bourbon Henri de Belzunce en 1789, mais la ville ne sombrera pas dans la Terreur et adoptera une position modérée, en retrait par rapport aux excès du pouvoir parisien.

Acquise aux idées des Girondins, la caennaise Charlotte Corday assassine Marat le 13 juillet 1793. Elle sera condamnée à mort pour son geste.

Le 2 août de la même année, en représailles à l’arrestation de deux députés parisiens, la Convention nationale – assemblée dominée par les Jacobins, partisans de la Terreur – ordonne par décret la destruction totale du château de Caen. Dans les faits, seuls le donjon et la porte Saint-Pierre seront abîmés.

L’épisode révolutionnaire à Caen se termine sans bain de sang, la ville reste modérée.

C’est à cette période que le développement du tourisme anglais et l’attrait pour les sociétés savantes font de Caen une destination prisée.

« Il y a un véritable engouement pour le patrimoine et le pittoresque », souligne Jean-Marie Levesque. La fondation de la Société des Antiquaires de Normandie en 1825, par l’historien et archéologue Arcisse de Caumont, vient conforter cette volonté de recenser et préserver le patrimoine.

La ville confirme ainsi sa position de ville d’intellectuels, une réputation qu’elle conserve depuis le XVIe siècle.

Sous le Premier Empire (1804-1814), Caen a le statut de Préfecture départementale – c’est d’ailleurs à cette période que l’hôtel de Préfecture, aujourd’hui situé place Gambetta, est aménagé – et reçoit la visite de l’empereur en 1811.

Qualifiée de « Belle endormie », la ville se caractérise par un calme relatif, sans transformation ni événement majeur, à l’exception d’une émeute de la faim en 1812, rapidement réprimée.

« Caen est alors très contrastée, rappelle Jean-Marie Levesque, conservateur en chef et directeur du Château. Le centre-ville ancien réunit les plus aisés et leurs hôtels particuliers, alors qu’en périphérie large, les quartiers de Calix, Beaulieu ou la Folie-Couvrechef sont très ruraux, c’est la campagne et ses fermes. Entre les deux, on trouve des quartiers pauvres et insalubres, où vivent les plus miséreux. »

Point de bascule, la construction du canal en 1857, et l’inauguration de la gare la même année, marquent un renouveau pour Caen et s’accompagne d’un essor économique basé sur le développement de la production industrielle et des échanges commerciaux (minerai de fer, ouille, bois, produits issus de l’agriculture…).

Sous l’impulsion des élites locales et des élus, soucieux de moderniser la ville et lutter contre les problèmes d’insalubrité, de grands travaux sont lancés : assainissement, éclairage public, adduction d’eau, mise en place d’un tramway électrique en 1901, développement des équipements sportifs…

« Cet effet d’accumulation vient mettre la ville à niveau en tant que capitale régionale », souligne Jean-Marie Levesque.

À la veille de la Première Guerre mondiale, Caen est en voie d’industrialisation : la société des Hauts fourneaux de Caen, future Société métallurgique de Normandie (SMN), est fondée en 1910 et les chantiers navals situés à Blainville-sur-Orne entrent en service en 1917.

« C’est un changement majeur pour le territoire. La présence et le développement d’une industrie lourde perdurera jusque dans les années 1990 », souligne Jean-Marie Levesque, conservateur en chef et directeur du Château de Caen.

Le conflit mondial de 1914-1918, qui coûtera la vie à plus de 8 000 soldats des régiments de la ville (dont 1 429 Caennais), marquera une pause tragique dans cet essor économique.

En 1939, la guerre est déclarée. Les premiers Allemands entrent dans Caen sans combat, le 18 juin 1940.

« Pour l’armée allemande, Caen n’est pas une première ligne de défense bétonnée comme le mur de l’Atlantique, mais la troupe, l’administration et l’appareil de répression sont présents partout », rappelle Jean-Marie Levesque.

Les Caennais doivent s’adapter aux contraintes et aux privations imposées par l’occupant. Les journaux sont soumis à la censure, tandis que les plus beaux hôtels sont réquisitionnés, notamment celui situé place Foch qui devient le siège de la Kommandantur.

Dans les années 1920/1930, Caen se métamorphose en capitale économique : son décollage industriel attire de nombreux ouvriers qui s’installent en périphérie de la ville.

« On observe un équilibre entre deux pôles, l’un en centre-ville autour de la forteresse médiévale, l’autre autour de la forteresse ouvrière de la SMN. »

La modernisation de l’espace public se poursuit avec le lancement de grands travaux d’assainissement à partir de 1931 : première station d’épuration, comblement de bras d’eau restés à ciel ouvert, construction d’un réseau général d’égouts…

« Il y a la volonté d’améliorer le cadre de vie et de rompre avec le côté vieille ville insalubre. »

Dans la nuit du 6 au 7 juin 1944, alors que les Alliés viennent de débarquer sur les côtes normandes, la ville de Caen est lourdement bombardée pour ralentir la contre-offensive allemande.

L’hôtel de ville, alors situé place de la République, est entièrement détruit. Des milliers d’habitants sinistrés trouvent refuge dans l’Abbaye-aux-Hommes, transformée en îlot sanitaire, mais aussi dans des carrières souterraines.

Les bombardements se poursuivent en juin et juillet, avec un nouvel épisode particulièrement violent le 7 juillet. Environ 2 000 Caennais périssent sous les bombes avant la libération complète de la ville, le 19 juillet 1944.

Caen voit progressivement revenir ses habitants ayant fui les combats. Ils étaient à peine 5 000 à la Libération, ils sont plus de 30 000 à la fin de l’année 1944.

Alors que l’hiver est particulièrement rude, la question de logements et d’équipements transitoires devient cruciale. Les premiers baraquements arrivent en février 1945 et sont évalués à près de 500 en 1946.

Dans le même temps, les travaux de reconstruction de la ville sont engagés avec la mise en place d’un schéma d’urbanisme. Sous l’impulsion du maire Yves Guillou, le projet intègre les ambitions d’avant-guerre : une ville plus aérée, constituée de grandes avenues et d’appartements lumineux.

« Le quartier Saint-Jean est le témoin de cette volonté, rappelle Jean-Marie Levesque, conservateur en chef et directeur du château de Caen. Il illustre une certaine géométrie de l’espace et la recherche d’un tracé de la ville plus rationnel ».

Pendant plus de vingt ans, Caen est un immense chantier.

« Les constructions ne sont ni particulièrement ambitieuses, ni démesurées, on cherche au contraire une harmonie, souligne Jean-Marie Levesque. Il s’agit d’une refondation de la ville sans pour autant effacer les traces du passé. On va mettre en valeur le patrimoine architectural et les espaces naturels, comme la Prairie ou les bords de l’Orne. »

La reconstruction du théâtre de Caen, achevée en 1963, est l’un des derniers grands projets liés à cette période.

Entièrement détruite, l’Université de Caen entame sa reconstruction dans le quartier du Gaillon à partir de 1948, date de la pose de la première pierre.

Neuf ans de travaux seront nécessaires avant la réouverture, en 1957. Considéré à l’époque comme l’une des universités les plus modernes d’Europe, ce « campus de la Reconstruction » sera classé aux monuments historiques en 2012.

À l’entrée, une statue de phénix réalisée par le sculpteur Louis Leygues symbolise encore aujourd’hui la renaissance de toute la ville.

Sous l’impulsion du maire-bâtisseur Jean-Marie Girault, la ville poursuit sa métamorphose. Le quartier de la Folie-Couvrechef est créé dans les années 1970.

C’est là qu’est implanté le Mémorial de Caen, musée dédié à la Paix et à l’histoire contemporaine, inauguré le 6 juin 1988.

Cinq ans plus tard, en 1993, c’est au tour du stade d’Ornano (le 6 juin) et du Zénith de Caen (le 19 juin) d’ouvrir leurs portes.

La même année, la fermeture de la Société métallurgique de Normandie (SMN) tourne une page du passé industriel caennais.

L’histoire se poursuit, jusqu’au prochain millénaire...

Date de publication: 29/10/2025